|

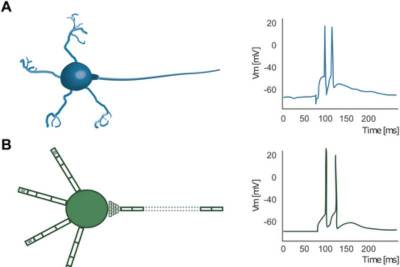

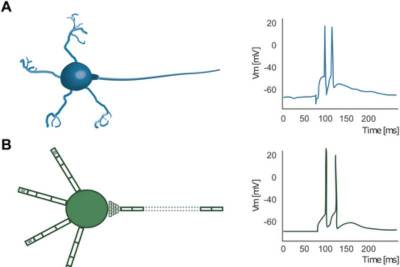

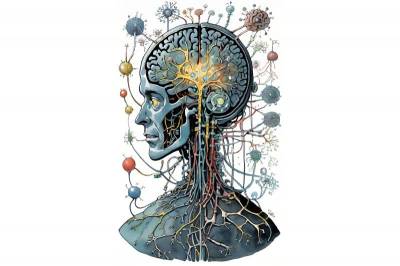

Биологический мозг, в особенности человеческий, — это очень привлекательная вычислительная система, которая потребляет мало энергии и работает с высокой эффективностью. Чтобы создать такую же вычислительную систему, многие ученые, занимающиеся нейроморфизмом, сосредоточены на разработке аппаратных компонентов, призванных имитировать неуловимый механизм обучения мозга. Недавно одна исследовательская группа подошла к этой задаче с другой стороны, сосредоточившись на измерении передачи информации. Их метод прошел через биологические и симуляционные эксперименты, а затем доказал свою эффективность в электронной нейроморфной системе. Работа опубликована в журнале Intelligent Computing, партнерское издание Science. Хотя электронные системы не полностью повторяют сложную передачу информации между синапсами и нейронами, команда продемонстрировала возможность преобразования биологических схем в электронные при сохранении объема передаваемой информации.

Чтобы оценить эффективность передачи информации, команда черпала вдохновение в теории информации. Они количественно определили объем информации, передаваемой синапсами в отдельных нейронах, а затем измерили это количество с помощью взаимной информации, анализ которой выявляет связь между входными стимулами и реакцией нейронов. Сначала команда провела эксперименты с биологическими нейронами. Они использовали срезы мозга крыс, записывая и анализируя биологические цепи в гранулярных клетках мозжечка. Затем они оценили информацию, передаваемую через синапсы от нейронов мшистого волокна к гранулярным клеткам мозжечка. Мшистые волокна периодически стимулировали электрическими разрядами, чтобы вызвать синаптическую пластичность — фундаментальную биологическую особенность, при которой передача информации в синапсах постоянно усиливается или ослабевает при повторной активности нейронов. Результаты показывают, что изменения значений взаимной информации в значительной степени соответствуют изменениям в передаче биологической информации, вызванным синаптической пластичностью. Результаты, полученные в ходе моделирования и электронных нейроморфных экспериментов, отражают биологические результаты. Во-вторых, команда провела эксперименты с симуляцией нейронов. Они использовали модель спикирующей нейронной сети, разработанную той же исследовательской группой. Спикирующие нейронные сети были вдохновлены функционированием биологических нейронов и считаются перспективным подходом для достижения эффективных нейроморфных вычислений. В модели четыре мшистых волокна соединены с одной гранулярной клеткой мозжечка, и каждому соединению присваивается случайный вес, что влияет на эффективность передачи информации, как синаптическая пластичность в биологических цепях. В ходе экспериментов команда применила восемь схем стимуляции ко всем мшистым волокнам и записала ответы, чтобы оценить передачу информации в искусственной нейронной сети. В-третьих, команда провела эксперименты с электронными нейронами. Для этого использовалась установка, аналогичная биологическим и симуляционным экспериментам. В качестве нейрона выступало ранее разработанное полупроводниковое устройство, а в качестве синапсов — четыре специализированных мемристора. Команда применила 20 последовательностей спайков для уменьшения значений сопротивления, а затем еще 20 — для их увеличения. Изменения значений сопротивления были исследованы для оценки эффективности передачи информации в нейроморфной системе. Помимо проверки количества информации, передаваемой в биологических, симулированных и электронных нейронах, команда также подчеркнула важность синхронизации спайков, которая, как они заметили, тесно связана с передачей информации. Это наблюдение может повлиять на развитие нейроморфных вычислений, учитывая, что большинство устройств разрабатываются с использованием алгоритмов, основанных на частоте спайков. 08.04.2024 |

Net&IT

| |

| Учёные ЛЭТИ создали прототип системы для прогноза осадков и диагностики фруктов | |

Прототип интеллектуальной системы в будущ... | |

| |

| Казанский студент намерен разработать умные очки в 3 раза дешевле аналогов | |

Осман Ширгалин, студент 2 курса Института вычи... | |

| |

| Прекратите гуглить и поспите днем, чтобы снизить риск деменции | |

Канадский учёный Мохамед И. Элмасри считает, ч... | |

| |

| AIChE Journal: Инженеры исследуют расширение интеллекта для большей безопасности | |

В последние годы искусственный интеллект стал ... | |

| |

| Эффективность светодиодов для дополненной реальности выросла вдвое | |

Учёные из России и Кореи усовершенст... | |

| |

| App.System Innovation: Управлять умными колонками оказалось слишком сложно | |

Благодаря удобству и возможности управлят... | |

| |

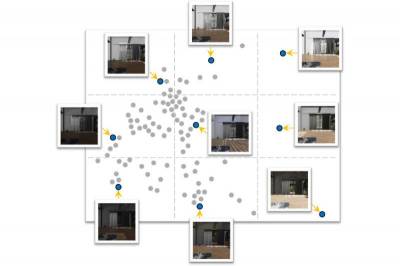

| Patterns: Детский зрительный опыт поможет усовершенствовать компьютерное зрение | |

Новый подход к обучению систем искусствен... | |

| |

| ИИ-платформа для анализа изображений поможет развивать исследования во всем мире | |

Группа исследователей из Института Гульбе... | |

| |

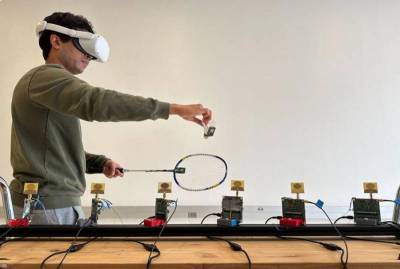

| Инженеры воссоздали голопалубу Star Trek с помощью ChatGPT и видеоигр | |

В сериале Звездный путь: Следующее поколение к... | |

| |

| IC: Исследователи тестируют биологическую безвредность нейроморфной сети | |

Биологический мозг, в особенности человеч... | |

| |

| Science: Аналоговые вычисления дают решать сложные уравнения и экономят энергию | |

Группа исследователей, включая инженеров Масса... | |

| |

| В 40% случаев люди ошибочно называют сгенерированное фото человека реальным | |

Если вам недавно было трудно понять, явля... | |

| |

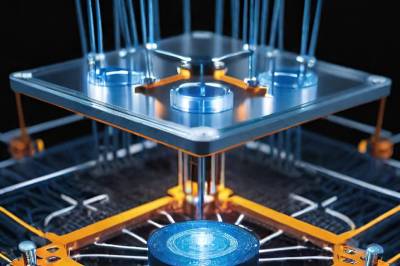

| Physical Review X: Сеть квантовых датчиков повышает точность измерений | |

Квантовые системы, используемые в квантов... | |

| |

| Scientific Reports: ИИ показал больший творческий потенциал, чем человек | |

Еще один балл в пользу искусственного инт... | |

| |

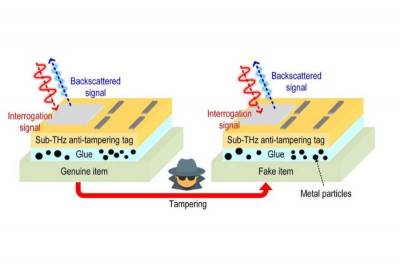

| Крошечную метку на замену RFID сделали еще надежнее | |

Несколько лет назад исследователи Массачу... | |

| |

| Привыкнув доверять, люди не поймут, когда ИИ начнет манипулировать | |

Согласно обширному обзору, в настоящее вр... | |

| |

| Умные серьги с низким энергопотреблением будут измерять температуру по мочке уха | |

Умные аксессуары становятся все более рас... | |

| |

| Для борьбы с бешенством разработали приложение для распознавания собачьих морд | |

Новое приложение для распознавания собачь... | |

| |

| Генеративный ИИ помогает ученым объяснить человеческую память и воображение | |

Последние достижения в области генеративн... | |

| |

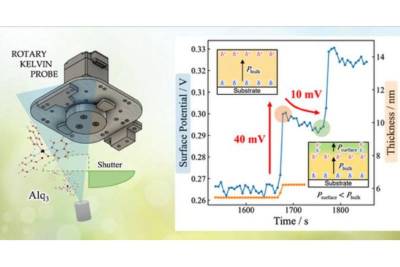

| Ученые приблизились к более легким и гибким оптоэлектронным устройствам | |

Органические оптоэлектронные устройства, такие... | |

| |

| ChatGPT перелопатил почти весь интернет, но пока не научился рассуждать | |

Языковые модели ИИ переживают бум. В ... | |

| |

| Если сотрудникам скорой помощи поможет ИИ, они смогут спасать больше жизней | |

Чтобы определить, насколько серьезно пострадал... | |

| |

| Беспроводная система отслеживания улучшит впечатления от расширенной реальности | |

Новая технология, разработанная инженерами Кал... | |

| |

| PNAS Nexus: ИИ пока еще далеко до человеческих способностей мыслить | |

Атанасиос С. Фокас рассматривает актуальный во... | |

| |

| Nature: ИИ генерирует белки с исключительной прочностью связывания | |

В новом исследовании, опубликованном 18 декабр... | |

| |

| Nature Computational Science: ИИ может предсказывать события в жизни людей | |

Искусственный интеллект, разработанный для&nbs... | |

| |

| Разработан фреймворк ИИ для определения новых показаний к применению лекарств | |

Ученые из компании Klick Applied Sciences... | |

| |

| Искусственный интеллект отлично справляется с имитацией, но не с инновациями | |

Системы искусственного интеллекта часто изобра... | |

| |

| Nature Electronics: Изменение памяти дает новые вычислительные возможности | |

Ученые Рочестерского университета разработали ... | |

| |

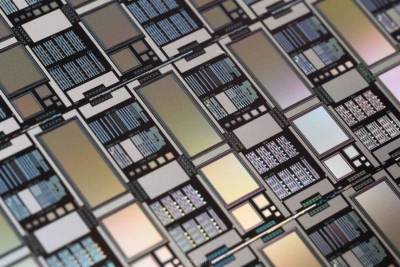

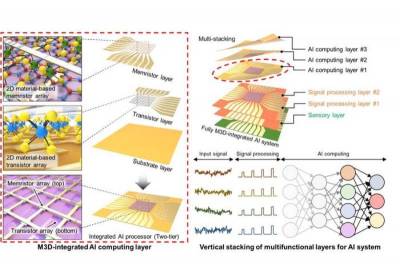

| Nature: 2D-материал изменяет форму 3D-электроники для искусственного интеллекта | |

Многофункциональные компьютерные чипы эволюцио... | |