|

Когда мы идем по улице, у нас есть внутреннее ощущение того, в какую сторону мы движемся, благодаря уличным сигналам и физическим ориентирам, а также ощущение того, куда бы мы хотели пойти. Но как мозг координирует эти направления, выполняя мысленную математику, которая подсказывает нам, в какую сторону повернуть? Новое исследование описывает такой нейронный процесс у плодовых мушек, давая представление о том, как мозг животного направляет его в нужную сторону. Исследование, опубликованное в журнале Nature, показывает, как нейроны, сигнализирующие о направлении, в котором муха ориентирована в данный момент, работают вместе с нейронами, сигнализирующими о направлении, в котором муха хочет быть ориентирована — ее целевом направлении — и образуют цепь, которая направляет животное.

Навигационные целиКлетки, отвечающие за подачу сигналов о том, в какую сторону муха ориентируется в мире (так называемые «компасные» нейроны), были впервые обнаружены в 2015 году. Несколько лет спустя работа лаборатории Маймона и других ученых показала, что мухи с дефектными компасными нейронами не могут ориентироваться по прямой линии вдоль произвольного направления. Основываясь на этом открытии, Питер Мусселлс Пирес, студент из лаборатории Меймона и ведущий автор данной работы, задался целью обнаружить клетки, ответственные за отслеживание угла наклона цели мухи. Пирес и его коллеги использовали двухфотонную микроскопию для наблюдения за нейронами мух, пока насекомые ходили по шару, приводимому в движение воздухом, в виртуальной среде. Когда исследователи вращали виртуальную среду, активность нейронов компаса мухи также менялась в мозге. Интересно, однако, что популяция клеток, идентифицированных как нейроны FC2, оставалась неподвижной и фокусировалась на первоначальном направлении.

Чтобы подтвердить роль нейронов FC2 в отслеживании цели, команда использовала оптогенетику — технику, которая использует свет для управления активностью нейронов. Манипулируя активностью клеток FC2, исследователи смогли предсказуемо изменить направление навигации мухи. «Именно этот эксперимент убедил нас в том, что эти клетки действительно могут определять цель мухи», — говорит Пирес. Ментальная математикаОпределив нейроны направления и нейроны цели, команда переключила свое внимание на мозговую цепь, отвечающую за объединение этих двух сигналов. Недавняя работа по изучению коннектома мозга мухи — карты с подробным описанием связей между различными нейронами — помогла исследователям найти эту цепь. Из коннектома стало ясно, что набор клеток, называемых PFL3, получает входные сигналы как от компаса, так и от нейронов цели. Серия экспериментов подтвердила, что нейроны PFL3 указывают телу мухи, в какую сторону поворачивать, воздействуя на двигательную систему мозга. Они делают это, сравнивая внутренние сигналы о направлении и цели, функционируя как рулевое колесо в навигационной системе мухи. Ларри Эбботт, теоретик из Колумбийского университета, сотрудничал с командой, чтобы разработать математическое понимание этой системы. Модель Эббота отражала, как сигналы компаса и цели, представленные в мировых или картографических координатах (например, север/восток/юг/запад), преобразуются в двигательные сигналы в системе координат тела, то есть в повороты налево и направо. Дополнительные результаты по нейронам PFL, тесно связанные с настоящим исследованием, подробно описаны в параллельной статье в Nature. Будущая работа лаборатории Маймона будет направлена на изучение того, как мухи строят и хранят более долгосрочные пространственные воспоминания и цели для управления поведением; сигнал цели, охарактеризованный в данном исследовании, лишь объясняет, что мухи будут делать в ближайшие несколько секунд. Маймону также интересно узнать, могут ли эти новые открытия послужить катализатором для обнаружения аналогичных мозговых цепей у млекопитающих и, в конечном счете, у человека.

08.02.2024 |

Биосфера

| |

| Горные деревья спасаются от потепления, сползая и поднимаясь по склонам | |

Деревья в бразильском Атлантическом лесу ... | |

| |

| Казанские ученые заявили, что адаптивность молочного скота важнее генетики | |

Исследователи из Казанского государственн... | |

| |

| Учёные предлагают контролировать москитов с помощью генетической селекции | |

Исследователи из Virginia Tech нашли новы... | |

| |

| Scientific Reports: Экологичное лечение спасает яйца кальмаров от паразита | |

Выращивать кальмаров в аквакультуре пытаю... | |

| |

| Animal Behaviour: Собаки лучше свиней реагируют на звуки человека | |

Способность собак чувствовать боль человека мо... | |

| |

| PRSBBS: Несколько видов муравьев выработали одинаковые отношения с деревьями | |

Муравьи известны своим сложным социальным пове... | |

| |

| Студенты СевГУ предложили способ найти сбежавшую собаку при помощи спутника | |

Студенты второго курса Института радиоэлектрон... | |

| |

| Scientific Reports: Кошки до того похожи на людей, что помогут лечить ожирение | |

Домашние кошки могут помочь в изучении ож... | |

| |

| Палеонтологи: в Калининградской области росли пальмы, секвойи и дубы | |

Калининградская область — регион с&... | |

| |

| Ученые СПбГУ: Бактериальные споры способны пережить падение из космоса | |

Математики Санкт-Петербургского государственно... | |

| |

| Учёные БФУ участвовали в изучении миграций морских позвоночных в позднем мелу | |

Учёные Балтийского университета имени Канта вм... | |

| |

| Animal Biotelemetry: Меховые метки улучшат технологию слежения за медведями | |

Благодаря новым приборам для отслеживания... | |

| |

| Nature Ecology & Evolution: Всеобщий предок LUCA оказался старше, чем считалось | |

Международная группа исследователей под р... | |

| |

| Cell: Впервые восстановлена трёхмерная структура хромосом шерстистого мамонта | |

Учёные из Дании и США впервые в... | |

| |

| Геоботаники СПбГУ бьют тревогу: азиатские дубы угрожают флоре Абхазии | |

Ученые из Санкт-Петербурга выяснили, что&... | |

| |

| Frontiers in Veterinary Science: Открыт способ отучить кошек царапать мебель | |

Многие владельцы кошек сталкиваются с тем... | |

| |

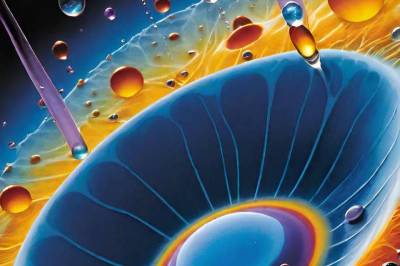

| Ученый объяснил, как планктон выживает в турбулентных потоках | |

Как движутся частицы в турбулентных жидко... | |

| |

| Останется ли магний снотворным для кузнечиков в результате потепления? | |

Соединения магния — распространенны... | |

| |

| Увидеть живьем — большая удача: натуралист снял в Казани скрытное насекомое | |

В последние дни апреля во время лесн... | |

| |

| FCOSC: Изменение среды объясняет геномные вариации африканской лесной лягушки | |

Даже широко распространенные виды могут оказат... | |

| |

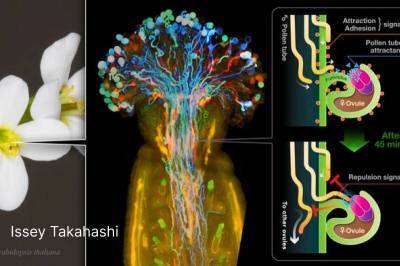

| EMBO Reports: Растения-однолюбы находят одного партнера на всю жизнь | |

Группа ученых из Университета Нагоя, Япон... | |

| |

| PNAS: Огненные муравьи вдохновили на создание идеального адаптивного материала | |

Огненные муравьи создают плоты, чтобы пережить... | |

| |

| Nature: Орангутан первым среди животных лечился припаркой из целебных трав | |

Орангутан с острова Суматра удивил ученых... | |

| |

| Frontiers in Bee Science: Жара мешает шмелям полноценно размножаться | |

В результате климатического кризиса глобальное... | |

| |

| Низкоинтенсивный выпас лучше для биоразнообразия, но не для землепользователей | |

Выпас как домашних, так и диких... | |

| |

| Journal of the AChemSociety: Синтетика вызывает хаос в первичном бульоне | |

Наше тело состоит из триллионов различных... | |

| |

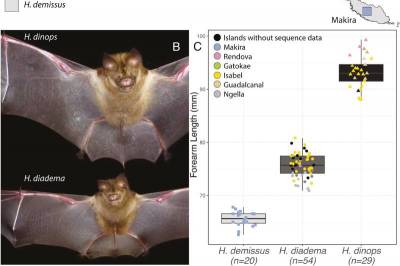

| Evolution: Островные летучие мыши одного вида эволюционируют по-разному | |

Исследователь из Мельбурнского университе... | |

| |

| ACS Nano: Зубы нутрий и бобров помогут ученым вывести формулу совершенной эмали | |

Болтливые белки, очаровательные нутрии и ... | |

| |

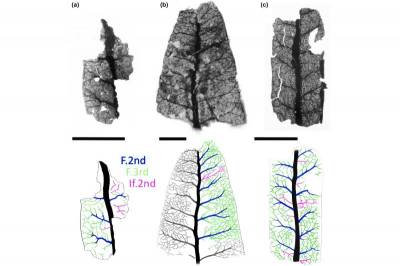

| New Phytologist: Сети прожилок на листьях появились 201 млн лет назад | |

По мнению исследовательской группы под ру... | |

| |

| GBE: ДНК древних пингвинов Адели выявило повторы возрастом сотни миллионов лет | |

Микросателлиты — ценный инструмент ... | |